La représentation théâtrale « 11/14 » ne cesse de faire parler d’elle. Véritable succès critique et public, cette œuvre mise en scène par Moez Gdiri a marqué un nouveau temps fort de sa tournée en ouvrant la 7ᵉ édition du festival “Théâtre des 100 chaises”, qui se tient du 19 au 22 avril à l’espace Cortina à Kalaâ Kébira.

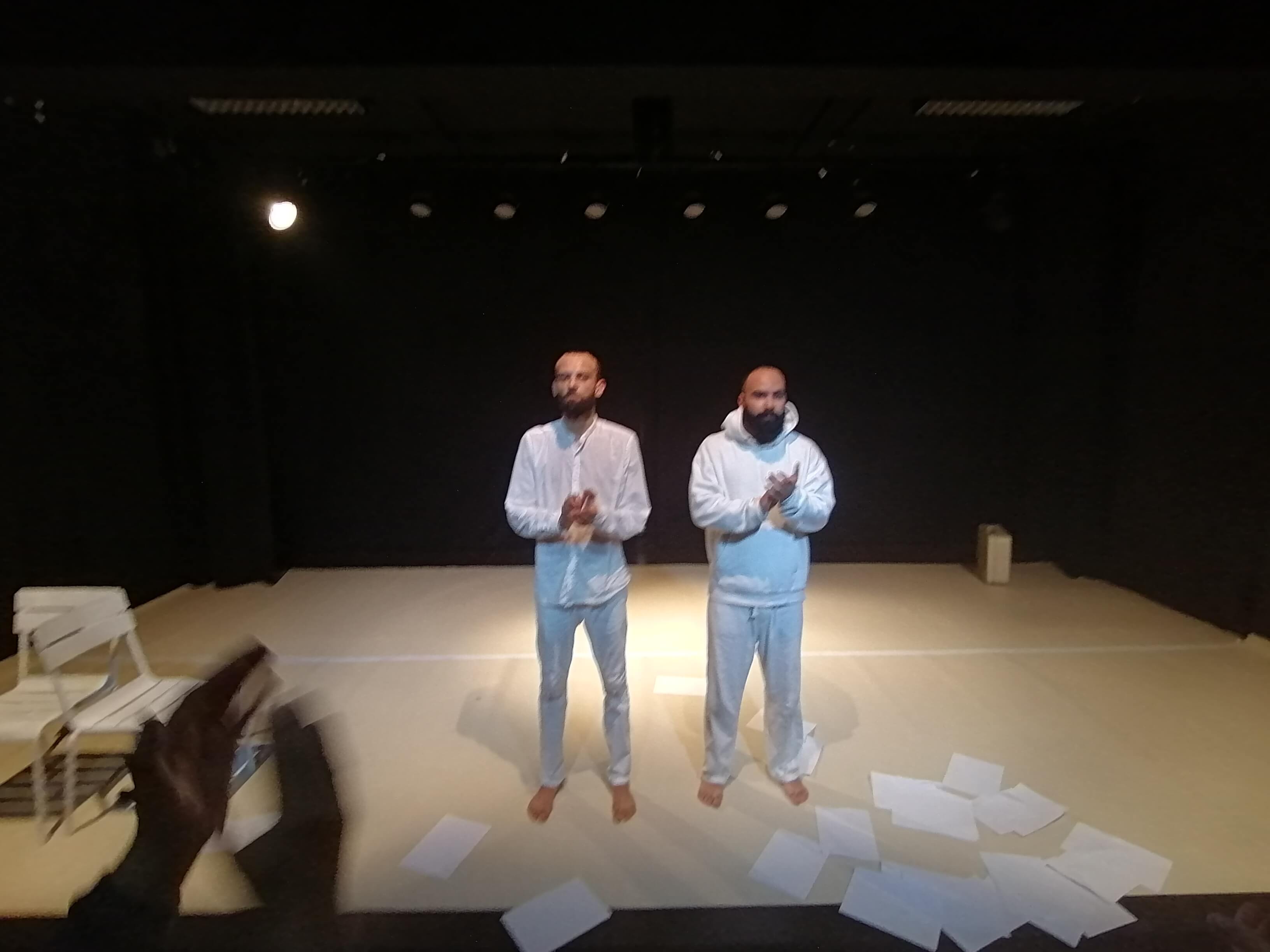

Présentée en spectacle inaugural le 19 avril, la pièce a su captiver le public dès les premières minutes, confirmant ainsi son statut de référence dans le théâtre psychologique tunisien contemporain. Mêlant intensité dramatique, mise en scène audacieuse et performances puissantes des comédiens Haithem Bnouni et Marouane Missaoui, « 11/14 » explore les méandres de l’esprit humain, et plus particulièrement les traumatismes liés à la séparation affective.

Rencontré par Réalités Online en marge de l’événement, Moez Gdiri a accepté de lever le voile sur les coulisses de sa création. Il a partagé sa vision artistique, livrant une lecture subtile de l’humain à travers le prisme du théâtre, mais aussi un regard critique sur l’évolution du théâtre tunisien.

Une nouvelle tournée pour la pièce « 11/14 », que pouvez-vous nous dire de ce passage à Kalaâ Kebira ?

Nous avons eu le plaisir de participer à l’événement «Théâtre des 100 chaises » organisé par l’espace Cortina, à travers la présentation du spectacle d’ouverture. « 11/14 » est une production de l’Opéra de Tunis, interprétée par Haithem Bnouni et Marouane Missaoui. Depuis sa création, cette pièce a été jouée à plusieurs reprises en Tunisie et à l’étranger, recevant un accueil favorable du public. Elle a d’ailleurs remporté le prix du meilleur acteur, décerné conjointement à Haithem Bnouni et Marouane Missaoui, lors du Festival Libre à Amman (Jordanie). Nous présenterons également un autre spectacle le 6 mai prochain à Kairouan.

Pouvez-vous nous présenter la pièce « 11/14 »?

Cette œuvre est une adaptation de la pièce 4.48 Psychosis de l’auteure et metteuse en scène anglaise Sarah Kane. Il s’agit d’un travail psychologique qui repose sur la dualité entre l’inconscient et la conscience, et le choc intérieur que vit l’individu. Elle met en scène un état appelé trauma post-séparation, c’est-à-dire l’effondrement nerveux consécutif à une rupture affective. À travers ce spectacle, nous invitons le public à plonger dans le conflit intérieur entre conscience et subconscient.

« 11/14 » se présente comme une séance de thérapie durant laquelle la conscience tente de soigner l’inconscient, dans le but de ramener l’individu à la raison et de surmonter sa souffrance. C’est un théâtre relativement violent dans sa forme, basé sur le principe de la «thérapie de choc». L’œuvre est stylisée, presque cryptée, mais reste intelligible.

Elle a rencontré un large succès auprès du public, car tout un chacun peut vivre ce type de traumatisme affectif. Elle donne une représentation théâtrale, artistique et imaginaire de ce qui se trame en nous sans qu’on puisse le voir. Cela incarne bien l’idée selon laquelle «le théâtre rend visible l’invisible », une idée à laquelle je crois profondément. C’est donc une véritable traversée des émotions que nous proposons au public.

« 11/14 » se présente comme une séance de thérapie durant laquelle la conscience tente de soigner l’inconscient, dans le but de ramener l’individu à la raison et de surmonter sa souffrance.

On dirait que vous proposez une nouvelle lecture de l’être humain en tant qu’acteur dramatique dans « 11/14 » …

« 11/14 » fait partie d’une trilogie psychologique, renforcée avec la pièce 9, que nous avons commencé à jouer il y a trois mois. À travers cette trilogie, je veux placer l’humain non plus comme simple acteur d’un récit, mais comme le récit lui-même. Depuis la naissance du théâtre, l’homme a été un acteur dans l’histoire ; j’ai voulu qu’il en devienne le centre.

Ainsi, à travers ses émotions, ses contradictions, ses zones d’ombre, ses tensions intérieures, je veux en faire un sujet dramatique en soi. C’est ce que nous essayons d’exprimer dans cette trilogie, dont « 11/14 » traite le traumatisme post-séparation, « 9 » aborde la peur et l’angoisse de la mort, et une troisième pièce est en préparation pour compléter ce projet.

Pourquoi avoir choisi d’intituler vos pièces par des chiffres ? Cela ne complique-t-il pas la compréhension du public ?

Personnellement, j’apprécie cette forme d’expression. Le chiffre est un symbole, une clé pour comprendre des éléments plus subtils. Par exemple, « 11/14 » représente le niveau le plus élevé du traumatisme psychologique. C’est aussi une représentation de deux extrêmes, comme la conscience et l’inconscient. Le « 11 » est un chiffre lié à l’optimisme, tandis que le « 14 » évoque le pessimisme, une façon de traduire le conflit intérieur.

Par ailleurs, « 11/14 » est aussi un nombre angélique, qui symbolise l’affrontement intérieur et la confrontation avec soi-même. Il ne s’agit donc pas d’un choix arbitraire. Mais au-delà de la symbolique, c’est surtout le degré de traumatisme atteint par le personnage qui justifie ce titre.

Le chiffre est un symbole, une clé

pour comprendre des éléments plus subtils.

Le théâtre psychodramatique est souvent difficile à comprendre, pourtant de nombreux metteurs en scène s’y essaient. Pensez-vous qu’il puisse séduire le public ?

Effectivement, ce genre a su attirer un public large. « 11/14 » en est la preuve : elle s’est constituée un public fidèle, certains l’ayant vue plus de 10 fois. Cela tient au fait que le spectateur vit la pièce comme une séance de thérapie. D’ailleurs, toutes nos représentations se sont jouées à guichets fermés.

Je suis un fervent défenseur de l’idée que le théâtre doit être accessible à tous. Quel que soit le niveau de conscience artistique du metteur en scène, il doit avant tout raconter une histoire claire avant de plonger dans des concepts plus complexes. Le public doit pouvoir comprendre l’histoire racontée. C’est ce que nous avons tenté avec « 11/14 »: un équilibre entre exigence artistique et clarté narrative.

Vous évoquez l’importance de ne pas détacher le théâtre de la réalité tunisienne…

Effectivement, c’est essentiel. L’adaptation excessive du théâtre européen nous a éloignés de la réalité tunisienne. Nous avons projeté sur notre public des expériences qui ne correspondent ni à ses spécificités ni à son vécu. Il est donc primordial de trouver un équilibre entre un théâtre «commercial », facilement accessible, et un théâtre porteur d’un message profond. C’est cette équation que nous avons cherché à résoudre dans « 11/14 ».

Je suis un fervent défenseur de l’idée que le théâtre doit être accessible à tous. Quel que soit le niveau de conscience artistique du metteur en scène, il doit avant tout raconter une histoire claire avant de plonger dans des concepts plus complexes.

Certains estiment que le théâtre est devenu élitiste, détaché des préoccupations du quotidien, ce qui expliquerait le désintérêt du public. Qu’en pensez-vous ?

Je pense que le théâtre a toujours été, à l’origine, une pratique populaire dans presque tous les pays. Le théâtre n’a jamais été élitiste. Mais aujourd’hui, certains metteurs en scène se livrent à une forme d’exhibition intellectuelle en copiant des modèles venus d’Allemagne, de Russie ou de France, sans adapter ces œuvres aux spécificités du public tunisien.

Pour ma part, je rejette un théâtre trop simpliste et purement comique, sans contenu sérieux, tout autant qu’un théâtre trop complexe, incompréhensible. Si le public ne parvient pas à s’approprier une œuvre, c’est que le metteur en scène a échoué à transmettre son message. Il lui revient d’utiliser des outils adaptés à la compréhension de son public, selon ses niveaux de perception et de réflexion.

Interview réalisée par Mohamed Ali Ben Sghaïer