بقلم أ.د عادل بن يوسف، أستاذ التاريخ المعاصر والزمن الراهن بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بسوسة)

مقدمة:

تعتبر الصّورة من الوثائق الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها في كتابة التاريخ. فهي مكمّل هامّ للنصّ أو الوثيقة المكتوبة بمختلف أصنافها، سواء كانت خاصّة: رسائل وسير ذاتية وخواطر وملاحظات ومقالات صحفيّة…، أو عمومية: معاهدات وأوامر وعهود وقوانين وتشريعات ومطالب وقرارات ونداءات وعرائض وتصريحات ومحاضر جلسات ومراسلات وفَتَاوَى… (والتي عادة ما تكون محفوظة في الأرشيفات ومراكز البحث المختصّة…).

وتُعدّ الصّورة نتاجا للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري والديني وانعكاسا للّحظة التاريخيّة المرتبطة بنشأتها. كما أنّها تعبّر عن موقع أصحابها في المجتمع وفي الحياة العامة. غير أنّه إلى غاية القرن التاسع عشر اقتصر حضور الصّورة على المنحوتات والبرديات والرسوم الجدارية والرسوم على الجلد والخشب والقماش ثمّ على الورق… تلتها الرسوم الزيتية والمائية على نفس الموادّ وموادّ أخرى… وفي سنة 1826 نجح “جوزيف نيسفور نيابس “Joseph Nicéphore Niépce” في اختراع أوّل صورة عن طريق ما يعرف باسم “الطلقة” “Le cliché” أو الورق السلبي”La pellicule, Le négatif”…

غير أنّ اكتشاف آلة التصوير وظهور اللوحات الفوتوغرافية الآنية ” Les plaques photographiques instantanées ” في سنة 1881 بمدينة ليون الفرنسيّة على يد الأخوين “أوقيست ولويس لوميار ” Auguste et Louis Lumière”، قد مثّل “ثورة” حقيقيّة في مجال الوثيقة التاريخية عامة.

ومنذ تلك السنة أصبحت الصّورة، عمومية كانت: (المشاهد الطبيعية والبنى الفوقية والتحتية ووسائل النقل والمعدّات العسكرية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة… وكذلك التجمّعات والتظاهرات الجماهيرية والشعبية وغيرها من الصّور لظواهر سياسية وعسكرية ودينية واجتماعية كثيرة…)، أم خاصّة: (شخصيّات رسميّة: ملوك وبايات ورؤساء وقادة عسكريّين ووزراء ومقيمين عامّين وقيّاد)، أو لأسر وذوات: من العامة والخاصّة: رجال، نساء، شيوخ وأطفال…، من الوثائق التاريخية التي لا يمكن للمؤرّخين الاستغناء عنها في كتابة التاريخ.

ومن هذا المنطلق دأبت المكتبة الوطنية الفرنسية منذ أواخر سنة 1881 على حفظ أولى الصّور الملتقطة بفرنسا ثمّ بسائر أنحاء العالم وبمستعمراتها ومناطق نفوذها بدرجة أولى. وبظهور أولى الأشرطة السينمائية غير الناطقة سنة 1891 ثمّ الناطقة منذ 1895 على يد نفس الأخوين “لوميار” وكذلك الأمريكيّين: “طوماس إيديسن “Thomas Edison” و ” وليام كينيدي “Kennedy William ” و ” لوري ديكسون ” Laurie Dickson “…، أصبحت التسجيلات السمعية – البصرية…، من الوثائق التاريخية، لا فرق بينها وبين النصوص، إن لم نقل تفوقها قيمة ومكانة أحيانا[1].

ومن هذا المنطلق وبموجب الفصل 3 من قانون 7 أوت 1974، أحدث الفرنسيّون المعهد الوطني للعلوم السمعيّة البصريّة “L’Institut National d’Audio-Visuel (l’INA)” الذي رأى النور يوم 6 جانفي 1975 وعهدت له مهمّة حفظ الوثائق السمعية – البصرية من صور وأفلام وتسجيلات صوتية… الخ. وقد مكّنت خزائن هذا المعهد المؤرّخين والباحثين في شتّى الاختصاصات من صحفيّين وإعلاميّين وسياسيّين ومؤرّخين وعلماء نفس وعلماء اجتماع وأنتربولوجيا…، من الاشتغال على هذا المخزون الثريّ لإنجاز أبحاث وأطروحات على غاية من الأهميّة والثراء والطرافة[2].

وعلى إثر خضوع تونس للحماية الفرنسية في 12 ماي 1881، لم يتأخّر دخول آلة التصوير إلى الإيّالة وظهور الصّورة الفتوغرافية معها، بعد أسابيع أو أشهر قليلة على أقصى تقدير من ظهورها بفرنسا وذلك لاعتبارين أساسيَيْن على الأقلّ، هما:

– تكثّف حركة تنقّل الشخصيات الرسمية الفرنسية بين فرنسا وتونس، من عسكريّين ومسؤولين سياسيّين وموظّفين ورجال تعليم وأطبّاء وصيادلة وصحفيّين وصناعيّين وتجّار ومستوطنين…، تمّ استجلابهم من باريس وسائر المقاطعات الفرنسية وتعيينهم بمختلف المؤسسات والهياكل العسكرية والإدارية المُحدثة بالإيّالة التونسية بعد إمضاء محمّد الصادق باي لمعاهدة قصر السعيد أو معاهدة باردو في 12 ماي 1881 وخاصّة بعد إبرام اتفاقيّة المرسى في 08 حوان 188، التي كرّست رسميا انتقال نظام الحماية الفرنسية بتونس إلى حكم مباشر.

– الحاجة الماسّة للسلطات الرسمية الفرنسية إلى معطيات ايقونوغرافيّة “Iconographiques”: خرائط، تقارير، رسوم ومجسّمات وصور…، دقيقة عن البلاد التونسية، من تاريخ وتراث وآثار ومجال جغرافي وثروات طبيعية وباطنية و مجتمع بمختلف مكوناته: القبائل والعروش بالأرياف والقرويّين بالقرى والمداشر والحَضَرْ بالحاضرة وسائر المدن التونسية…، وهي معطيات يمكن استخدامها من قبل السلطات الفرنسية لمزيد فهم البلاد والسكّان وإحكام إدارتهما وخاصّة للسيطرة على الثروات الطبيعيّة والبشرية المتوفّرة بتونس.

وفي هذا الإطار ومنذ مطلع فترة الحماية وبتنسيق متواصل بين إدارة الحماية بتونس ووزارة الخارجية وعديد المصالح الفرنسية المختصّة بباريس، وفدت على الإيّالة التونسية عديد البعثات الرسمية لإعداد دراسات وتقارير علميّة وفنية – تقنيّة موثّقة عن البلاد التونسيّة، نذكر في مقدمتها البعثة العلمية التي ترأسها الطبيب العسكري ” ألفونس- ماري – فردناند روير “Dr. Alphonse –Marie Ferdinand Rouire” (1855-1917)، رفقة “هوبارت فافيي “Hubert Vaffier” (1834-1897) بين جويلية وديسمبر 1883، تلتها بعثة ثانية سنة 1885.

وخلافا للبعثة الأولى التي نُشر جانب هامّ من تقريرها بالمجلّة الجغرافيّة لجمعية الجغرافيا بباريس (التي ينتمي إليها وينشط بها كل من الدكتور “روير” و “فافيي”) بعددها الصادر في سبتمبر 1883 بإمضاء الدكتور “روير”[3]، فإنّ نتائج البعثة الثانية عن مهمّتها بالإيّالة التونسية بباريس، لم ينشر للعموم بنفس المجلّة (جمعيّة الجغرافيا بباريس)، بل نُشر سنة 1886 في شكل تقرير فنّي- تقني يحمل عنوان: ” مهمّة علميّة وفنيّة بتونس في 1885″:

– « Mission scientifique et artistique de Tunisie en 1885 » .[4]

وقد نُشر جانب هامّ من نصّ تقرير البعثة الأولى لسنة 1883 بالمجلّة الجغرافية في عددها الصادر في سبتمبر 1883 بقلم نفس الكاتب، أي الدكتور “روير” Dr. Rouire” تحت عنوان: ” الشريط الساحلي التونسي: الساحل وجهة صفاقس

“ Le Littoral tunisien, Le Sahel et le pays de Sfax “.

أمّا تقرير البعثة العلمية الثانية لسنة 1885 فقد نُشر كذلك بنفس المجلّة في عددها الصادر سنة 1887 تحت عنوان: اكتشاف الحوض المائي لتونس الوسطى وموقع بحيرة تريتون (البحر الداخلي لإفريقيا) مع 09 خرائط، منشورات شالمال البِكر، باريس 1887، 231 صفحة.

– La découverte du bassin hydrographique de la Tunisie centrale et l’emplacement de l’ancien lac Triton (ancienne mer intérieure d’Afrique) avec 09 cartes, Paris, Challemel Ainé Editeur 1887, 231 pages.

ورغم أهميّة التقريرَيْنِ ودقّة وجمال النصّ الذي صاغه الدكتور “روير” بخطّ يده[5]، فإنّه للأسف لم يتضمّن تقرير البعثة الأولى ولا الثانية نصّا متفرّدا خاصّا بالقلعة الكبرى، باستثناء جملتين يتيمتين لا تتجاوزان ذكر موقع القرية والطريق المؤدية إليها في تقرير بعثة سنة 1883[6]. ويعزى ذلك في اعتقادنا إلى اهتمام صاحبه بالمجاري المائية بجهتي الوسط والساحل من أودية وبحيرات وسباخ… وفي مقدمتها بحيرة “تريتون “Le lac Triton” بالأساس، التي يرى أنها توافق سبخة حلق المنجل الواقعة قرب هرقلة وليس بشطّ الجريد كما ذهب من قبله جلّ المؤرّخين القدامى والمحدثين !

و في المقابل تضمنّ تقرير البعثة الثانية 100 صورة عن تونس، التقطها مرافق الحكيم “روير” ومصوّر البعثة، الفوتوغرافي “هوبارت فافيي “Hubert Vaffier”، خلال جولته بالإيّالة التونسيّة سنة 1885.

وقد تولّت إدارة المكتبة الوطنية الفرنسية منذ سنوات رَقْمَنَةَ تلك الصّور ووضعها على ذمّة القرّاء والباحثين على موقعها الرسمي تحت عنوان:

Dr. Rouire & Hubert Vaffier, 100 photos de Tunisie par, dans le cadre de la Mission scientifique et artistique de Tunisie du Dr. Rouire et de H. Vaffier

en 1885, Paris, 1886. Bibliothèque Nationale de France, Gallica 2, site électronique :

ومن بين المائة صورة سالفة الذكر التي التُقطت بكل من تونس العاصمة وضواحيها (القصبة، حلق الوادي، قرطاج، باردو…)، وعديد المدن والقرى بسائر جهات المملكة (المحمديّة، زغوان، دار الباي [النفيضة]، سيدي بوعلي، القيروان، سوسة…)، شدّ انتباهنا ثلاث صور فوتوغرافيّة نادرة للقلعة الكبرى، جسّمت الأولى ثلاثة أشخاص من عامّة الناس، فيما جسّمت الثانية أعيان القرية ووجهاءها. أمّا الصورة الثالثة فهي صورة تذكارية لحفل الاستقبال الذي نظّمه ممثّلو السلطة المحليّة بالقلعة الكبرى وأعيانها على شرف أعضاء البعثة العلمية بقيادة الدكتور “روير” و الفتوغرافي “هوبارت فافيي” ومُرافِقِيهِمَا.

وما يميّز هذه الصّور الثلاث عن بقيّة الصّور الأخرى (وعددها 97 صورة)، هو اهتمام مُلتقطهما في الصّورتين الأولى والثانية بالمجتمع المحليّ: العامّة والنخبة على حد سواء، فيما اهتمّ في الصّورة الثانية بالاستقبال الرسمي الذي حظي به أعضاء البعثة العلميّة ورئيسها من قبل ممثلي السلطة المحليّة والبعض من سكانها (من الوجهاء والعامّة)، عند حلولهم بالقرية.

يضاف إلى ذلك وخلافا للمائة صورة الملتقطة بالإيّالة التونسية أثناء مهمّته بها سنة 1885 ولأوّل مرّة يظهر رئيس البعثة، الدكتور “روير” وأعضاء جمعيّته ومرافقوه في صورة جماعيّة. وإذا ما تعذّر علينا إعطاء تفسير موضوعي لذلك، فإنّه يُعدّ حسب اعتقادنا مؤشرا هاما، بل “حدثا علميّا” في تاريخ القرية، يفسّر إلى حد كبير اختيارنا لهذه الصّور الثلاث بالذات لوصفهما واستنطاقهما ثمّ التحليل والتعليق عليهما.

أولا: طبيعة الصّور الثلاث، إطارها ومُلتَقِطُها:

- الشكل:

حملت الصّور الفتوغرافيّة الثلاث الخاصّة بالقلعة الكبرى الأرقام: 46 و 47 و 48، في تصنيف الدكتور “رورير”، من مجموع المائة صورة الملتقطة بالبلاد التونسية سنة 1885 (أي 3 % من مجموع الصّور).

أمّا قياسهما فهو نفس قياس الصّور الأخرى: 17/12.5 سم. وقد وُضعت كلّ الصّور في إطار من الورق المقوّى ذي قياس: 17/23 سم يحمل اسم: “البعثة العلميّة والفنيّة لتونس” ورئيسَيْها “د. روير” و “هـ. فافيي” والختم الرسمي للجمعيّة: “الجمعيّة الجغرافية بباريس” وتاريخ استلامها للهديّة: “في 4 جوان” مع التنصيص بصريح العبارة على: “مُهدى من طرف المؤلّفين – أو بالأحرى المؤلَّفَيْنِ – ” Offert par les auteurs”، أي الدكتور “روير” و مرافقه في البعثة “هوبارت فافيي “Hubert Vaffier”. (انظر أعلى الصّور الثلاث).

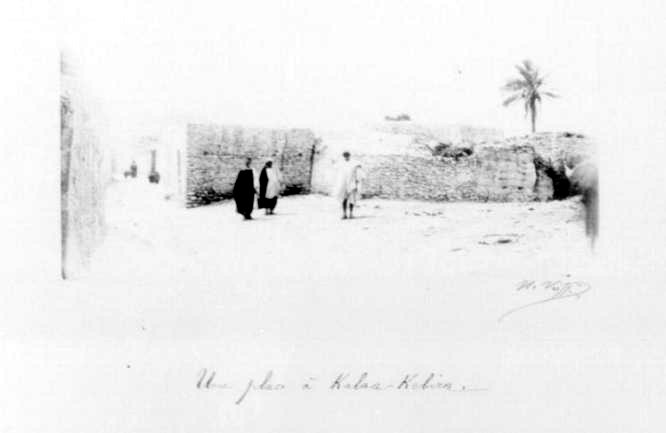

حملت الصّورة رقم 46: عنوان: “ساحة بالقلعة الكبرى” Une place à Kalaa- Kébira“.

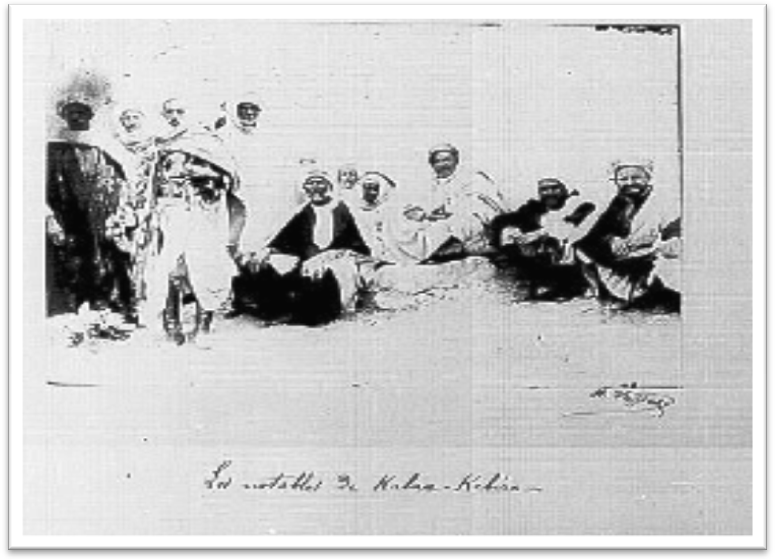

وحملت الصّورة رقم 47: عنوان: “أعيان القلعة الكبرى” Les Notables de Kalaa- Kébira“.

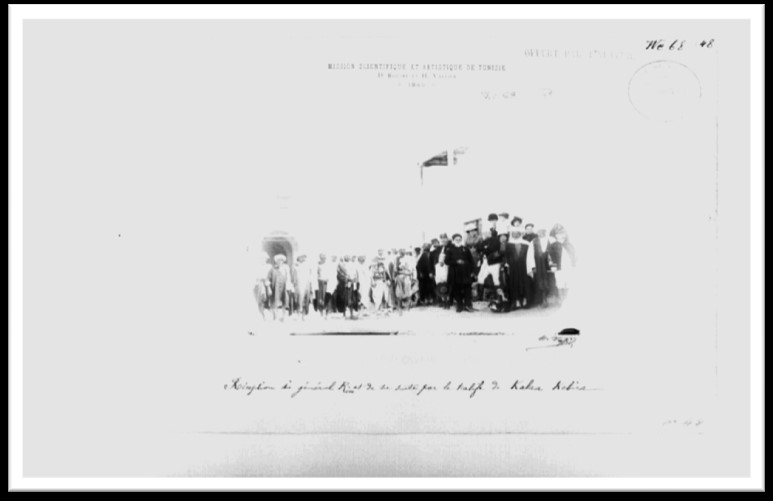

أمّا الصّورة الثالثة رقم 48 فقد حملت عنوان: “استقبال الدكتور “روير” وجمعيّته من طرف خليفة القلعة الكبرى ” Reception du Général Rouire et sa société par le Kalife de Kalaa- Kébira“. (انظر أسفل الصّور الثلاث).

كُتبت كل العناوين في أسفل الصّور الثلاث بالحبر الأسود بخطّ يد “هوبارت فافيي “Hubert Vaffier”. وكما هو الشأن لبقيّة الصّور فقد حملت الصّور الثلاث فوق عناوينها (على اليمين) توقيع صاحبهما بنفس الخطّ والحبر.

- الإطار المكاني والزماني للصّور الثلاث:

- الإطار المكاني:

بالعودة إلى شهادات بعض سكّان القلعة الكبرى المتقدمين في السنّ وأماكن الذاكرة “Les Lieux de mémoire” وبعض الصّور القديمة لأواخر القرن التاسع عشر (1890-1895) أي بعد 10 سنوات من تاريخ البعثة الرسميّة، تبيّن لنا أنّ الصّورة الأولى قد التُقطت في مدخل القرية على يمين الطريق الرابطة بين أكودة والقلعة وليس وسطها، أي بالساحة العمومية الموجودة إلى غاية اليوم قُبالة الجامع الكبير. أمّا الصّورتان الثانية والثالثة فقد التُقطتا أمام مقرّ الكْهَايَة وهو محلّ على ملك أحد أعيان القرية، يفتح على ساحة عامة تتوسط القرية قرب الجامع الكبير وزاوية سيدي دردور.

ب) الإطار الزماني:

استنادا للملابس التي يرتديها أصحاب الصّور الثلاث: البُرنس والجبّة والكدرون والشاشيّة والكشطة والرأس الملفوف… (كما سنأتي على ذكره لاحقا بكل التفاصيل) وإلى تاريخ نشر البعثة لتقريرها: قبل يوم 04 جوان 1886 كما يدلّ عليه الختم الرسمي لجمعيّة الجغرافيا بباريس، من المرجّح أنّ تكون الصّورة قد التُقطت بالقلعة الكبرى (بالساحة العمومية للقرية تحديدا) في شتاء سنة 1885، أي بين شهري نوفمبر وديسمبر 1885.

- مُلتقطُ الصّور ومرافقه:

أ) “هوبارت فافيي “Hubert Vaffier“:

كما أسلفنا ذكره التُقطت جميع الصّور بتونس من طرف “هوبارت فافيي “Hubert Vaffier”. وهو من مواليد يوم 15 أوت 1834 بمدينة “لوهانس “Louhans” بمقاطعة “السّون واللّوار “Saône-et-Loire” (بالوسط الشرقي لفرنسا على مقربة من الحدود الفرنسية – السويسرية). وهو صناعي مختصّ في الآجر والقرميد منتصب قرب “لوهانس “Louhans”. إلى جانب زيارته لجميع مقاطعات ومدن التراب الفرنسي تقريبا، زار “هوبارت فافيي” أغلب دول أوروبا: النمسا، سويسرا، إسبانيا، البرتغال، بلاد البلقان اليونان… وجلّ مستعمرات الامبراطورية الفرنسية في آسيا وإفريقيا تقريبا وفي مقدمتها الجزائر وتونس.

وكان كلّما زار مدينة أو بلدا ما، إلاّ وعاد منه محمّلا بمئات الصّور التي كان يلتقطها خلال رحلته. وفي سنة 1888 أهدى جانبا من شفّاف صوره “Les Clichés” إلى جمعيّة الجغرافيا بباريس. وفي سنة 2007 تمكّنت مؤسّسة الأرشيف الجهوي لمقاطعة “أين “l’Ain Les Archives départementales de” (موطنه بالوسط الشرقي لفرنسا) من الحصول على البقيّة.

وبين 1885 و 1991 أهدى المئات من صوره إلى المكتبة الوطنية الفرنسية وهي تباعا:

– 100 photos de Tunisie par H. Vaffier, dans le cadre de la Mission scientifique et artistique de Tunisie du Dr Rouire et de H. Vaffier en 1885, donateur en 1886.

– 203 photos d’Algérie et de Tunisie, donateur en 1888.

– 413 photos d’Espagne et du Portugal, donateur en 1891.

تزوّج “هوبارت فافيي “من الآنسة ” دنيس جوزفين بونسار “Denise Joséphine Ponsard” (1839-1912) وأنجب منها بنتا وحيدة وهي “مارغريت فافيي ” Marguerite Vaffier“.

توفّي يوم 20 فيفري 1897 بقرية “فولونيا” Volognat” بمقاطعة “آين “Ain” عن سنّ تناهز 63 سنة. فماذا عن مرافقه في البعثة ورئيسها ؟

- الدكتور “روير “ Rouire“:

هو ” ألفونس- ماري – فردناند روير “Dr. Alphonse –Marie Ferdinand Rouire”، من مواليد سنة 1855. درس الطبّ ثمّ انضمّ إلى وزارة الحربية الفرنسيّة ليصبح طبيببا، فطبيبا عسكريّا أوّلا “Médecin Major” بالجيش الفرنسي بالجزائر وملحقا بجيش الاحتلال لتونس سنة 1881… أنهى مسيرته العسكرية برتبة جنرال.

شارك في الحملة العسكريّة الفرنسيّة على تونس في ربيع 1881. وبعد نهايتها في أواخر سنة 1881، تفرّغ منذ مطلع سنة 1882 للقيام بدراسات جغرافية وعلميّة لمختلف مناطق وجهات البلاد التي زارها إبّان الحملة من غربيّها إلى شرقيّها ومن شمالها إلى جنوبها.

إضافة إلى ذلك هو كاتب وروائي فرنسي. كلّف من طرف وزارتي الحربية والخارجية وعديد الجمعيات والمجلاّت العلمية الفرنسية التي كان مراسلا لها ومحاضرا بها…، بإعداد تقارير علمية وفنيّة ببعض البلدان والمستعمرات. درس المجتمعات الأهليّة الذين ربطته بهم علاقات وطيدة ليصبح من المختصين القلائل فيما يُعرف حينئذ بـ “العلم الاستعماري “La Science coloniale”…

ربطته علاقات وطيدة بكبار المسؤولين الفرنسيّين بباريس وتونس، على غرار عضو مجلس الشيوخ، البارون “ألفونس شوردون دي كورسال “Le Baron Alphonse Chodron De Courcel” (1835-1919). وبداية من سنة 1903 كُلّف بركن “العلاقات الدوليّة” بـ “مجلّة العالمَيْنِ ” Revue des Deux Mondes “ التي نشر بها على امتداد خمس سنوات متواصلة عشرات المقالات له ولغيره.

وله عشرات المؤلفات والمحاضرات والتقارير والدراسات والمداخلات… المنشورة بفرنسا وخارجها، تُرجم بعضها إلى لغات أخرى وفي مقدمتها الانجليزية وهي تباعا:

– La découverte du bassin hydrographique de la Tunisie centrale et l’emplacement de l’ancien lac Triton (ancienne mer intérieure d’Afrique), Paris, Challemel Ainé Editeur 1887.

– Note relative aux lagunes littorales du golfe de Hammamet, Paris, Challemel Ainé Editeur 1887.

– Les Colons de l’Algérie, FB Editions, Paris 2015, 86 pages.

– Guide pratique du colon et du soldat à Madagascar, avec E. Gautier, A. Jully et Paul Combes, Paris, 1895.

– L’Afrique Aux Européens; Les Colonies De L’Europe En Afrique, La Conquête, Le Partage, L’avenir, Ouvrage illustré de 170 gravures Paris, Librairie Hachette, 1907.

– Projet de création en Algérie et en Tunisie d’une mer dite intérieure, Conférence devant le Congrès de Blois extrait du compte rendu de la 13e session de l’Association française pour l’avancement des sciences tenue à Blois en 1884.

– La rivalité anglo- russe au XIXe siècle en Asie : golfe Persique, frontières de l’Inde, avec une carte hors texte, Paris 1908.

– « Les compétitions dans l’Asie centrale et les réactions indigènes », Les questions actuelles de politique étrangère en Asie », Conférence organisée à la Société des anciens élèves de l’École libre des sciences politiques en 1884, Publications de la Bibliothèque de l’histoire contemporaine (avec 4 cartes hors texte), Paris, 1910, Félix Alcan Editeur, 177 pages.

تضاف إليها عشرات الدراسات الأخرى غير المنشورة.

أنهى الدكتور “روير” مسيرته العسكريّة برتبة فريق أوّل “جنرال” دون أن يتقاعد عن التأليف والبحث والنشر والمحاضرة… توفيّ يوم 4 ديسمبر سنة 1917 عن سنّ تناهز 62 سنة ونعته رسميا وزارة الدفاع الفرنسية وعديد الجمعيّات والدوريات والصّحف العلمية بفرنسا وبمستعمراتها[7].

ثالثا: قراءة في الفضاء العام والأشخاص البارزين في الصّور الثلاث:

- قراءة في الفضاء العام:

يبرز للناظر وراء الأشخاص الثلاثة الموجودين في الصّورة الأولى (رقم 46)، مسكنان مربّعا الشكل، بُنيا من الحجارة الكلسيّة البيضاء والحمراء المنتشرة بحمادات القلعة ومقاطعها الشهيرة إلى يومنا هذا. ويفتح البابان الخشبيّان للمسكنَيْنِ على نهج طويل وغير ضيّق تنتشر على امتداده مساكن من نفس النوع للمسكنَيْنِ البارزَيْنِ في الصّورة. وتبرز وسط البيت الواقع بالجهة اليمنى للصّورة نخلة باسلة وشاهقة العلوّ، ممّا يعكس – كما هو معلوم بالنسبة لهذا الصنف من الأشجار – وجود بئر أو نقطة ماء (ماجل) بالقرب منها، كانت سببا في نشأتها ونموّها.

و قبالة هذا الثالوث والمسكنَيْنِ، تمتدّ ساحة عموميّة مترامية الأطراف يحدّها غربا بيت لا يبرز منه سوى جداره الشرقي…

وعموما ورغم تواضع القيمة التاريخية لهذ الصورة مقارنة بالصورتين الأخريَيْنِ، فإنّها تعكس تبلور مشروع مخطّط عمراني ومثال تهيئة “تلقائي” من تصميم المواطن القلعي الذي لم يهمل الساحات العمومية وسعى لتكون أنهج القرية عريضة ومتقاطعة وخاصّة غير مغلقة لتسهيل مرور الأشخاص والعربات المجرورة… وهو ما يوحي بأنّ هذا الحيّ السكني حديث النشأة ويوجد خارج النواة الأولى للقرية ذات الأزقّة المتعرّجة، حيث تنعدم الساحات العامة، وإن وجدت فهي غير فسيحة لأسباب أمنيّة ودفاعيّة بالأساس.

وخلافا للصورة الأولى سالفة الذكر، لا يبرز بالصّورة الثانية (رقم 47) أيّ مكوّن للمشهد العام للقرية باستثناء الساحة العامّة التي التقطت بها، وهي ساحة مغايرة تماما للساحة التي التُقطت بها الصّورة الأولى.

أمّا بالنسبة للصورة الثالثة (رقم 48)، فإنّ المشهد يوحي بكونها التُقطت وسط فضاء القلب النابض للقرية ومقرّ السلطة المحليّة: مكتب الشيخ ومقرّ الكْهَاية اللذان يفتحان على ساحة عامّة. وهو مؤشّر يعكس أنّه خطّط لذلك مسبقا بغاية تسهيل قدوم الوافدين إليها، على القدمين و العربات المجرورة…، سواء من داخل القرية وظهيرها الريفي المجاور لقضاء شؤونهم اليومية، أو من خارجها من مسؤولين وموظّفين وأعوان الإدارتين الأهليّة و الفرنسيّة (المدنيّة والعسكريّة) بالجهة، لإيصال البريد الرسمي أو الاتصال بممثلي السلطة المحليّة ومن ينوبها فيها.

وعموما يمكن القول أنّ مصوّر البعثة العلميّة “فافيي” كان يختار جيّدا الفضاء الذي يلتقط به صوره. كما كان مهتمّا بكل مكونات التراث التونسي، سواء المادي: مواقع ومبانٍ وساحات عامة… ومساكن خاصّة وتراث طبيعي كالأشجار والنبات (النخلة بالنسبة لحالة القلعة الكبرى)… أو اللامادي منه: لباس ومواد زينة بمختلف أصنافها وهيأة وهندام كالشعر واللّحية… كما سنأتس على ذكره لاحقا.

- قراءة في الأشخاص:

للأسف لا تتوفّر لدينا معلومات بالمرّة عن الأشخاص الموجودين في الصّورة: لا أسماؤهم ولا ألقابهم ولا مهنهم ووظائفهم… وهو ما يجعل عمليّة التشخيص والتعرّف على هؤلاء صعبة، إن لم نقل مستحيلة أحيانا.

- بالصّورة رقم 46:

يظهر في الصّورة ثلاثة أشخاص: شابّ طويل في مقتبل العمر (بين 25 و 30 سنة على ما يبدو)، عاري الرأس يرتدي جبّة بيضاء وسروال عربي طويل ويتوسط الساحة بمفرده. وعلى بعد مترين أو ثلاثة منه شخصان أكبر منه سناّ (بين 40 و 45 سنة على ما يبدو) يرتدي أولهم (الثاني من اليمين إلى اليسار في الصّورة) جبّة داكنة (الأرجح أن تكون من الصنف الخمري بما أنّه حسب شهادات سكّان القرية لم تكن توجد جبّة ذات لون أسود بالقرية) والشاشيّة والكشطة مُسديا برنسه الأبيض على كتفه الأيسر من الأعلى إلى السفل. أمّا الشخص الثالث (من اليمين إلى اليسار في الصّورة) فيرجّح أن يكون عمره بين 35 و 40 سنة. وهو كذلك يرتدي جبّة من نفس اللّون والنوع ومسديا بدوره لبرنسه الأبيض على كتفه بنفس الطريقة لسابقه (والأرجح أن يكون ذلك بتعليمات من المصوّر “فافيي” نفسه). وثلاثتهم ينتعلان “البَلْغَة” التونسية المألوفة.

ب) بالصّورة رقم 47:

يظهر بالصّورة رقم 47 اثنى عشر شخصا (12) وجميعهم من الرجال: الكهول والشيوخ تحديدا (بين 40 و 70 سنة تقريبا حسب الظاهر)، تسعة (09) من بين هؤلاء ملامحهم بارزة للناظر بكلّ وضوح. أمّا الأشخاص الثلاثة المتبقّين، فلا يبرز سوى الرأس للشخص الخامس (الجالس من اليمين إلى اليسار) والجبهة للشّخص السادس (الجالس من اليمين إلى اليسار)، فيما لا يبرز سوى الكتف والعين اليمنى للشّخص الثامن (الواقف في الخلف من اليمين إلى اليسار).

ورغم وضوحها وجودتها العالية فإنّ الصّورة لا تخلو من بعض النقائص والهنات لعلّ أبرزها عدم بروز الأشخاص الثلاثة السالفي الذكر تماما أو يكاد. وبالتالي استحالة التعرّف عليهم من قبل الناظر، حتى لو كان من الوسط الذي التُقطت به، أي القلعة الكبرى. وهي في اعتقادنا ثغرة فنيّة لا يمكن قبولها إطلاقا من قبل فوتوغرافي في قيمة “هوبارت فافيي”، له من الخبرة والدراية في عالم الصّورة بفرنسا وخارجها حينئذ أكثر من أربع سنوات !

ب) بالصّورة رقم 48:

يظهر بالصّورة رقم 48 ثلاثون شخصا (30)، 12 فرنسيّا و ثمانية عشر (18) تونسيّا (من ممثلي السلطة المحليّة وأعيان القلعة الكبرى وسكّانها). وخلافا للصورة السابقة التي تضمنت الرجال فحسب، فقد احتوت هذه الصّورة على خمسة أطفال (05)، أربعة من الفرنسيّين: (الأوّل والثاني والثالث والرابع: حاملين للقبّعات الافرنجيّة في الصفّ الثاني من اليمين إلى اليسار فوق مكان مرتفع: مصطبة – أي دكّانة – على ما يبدو) وطفل تونسي (الأوّل من اليمين إلى اليسار في أسفل الصّورة جالس القرفصاء). يضاف إليهم إمرأة وحيدة (الخامسة في الصفّ الأمامي من اليمين إلى اليسار: على يمين الشخص المرتدي للزيّ العسكري).

وإذا ما علمنا أنّ الفوتوغرافي “هوبارت فافيي” كان سنّه عند حلول البعثة بتونس 51 سنة وأنّه خلّف بنتا وحيدة، وهي “مارغريت فافيي” كما أسلفنا الذكر وأنّ القوانين العسكريّة كانت تمنع تنقّل الضبّاط أو ضبّاط الصفّ والجنود رفقة أفراد عائلاتهم عند أدائهم لمهامهم…، من المرجّح إذن أن يكون هؤلاء الأطفال الفرنسيّون أبناء الدكتور “روير” (الرابع الواقف في الصفّ الأمامي من اليمين إلى اليسار والمرتدي للبدلة العسكريّة على يسار زوجته وأمام أبنائه الأربعة) الذي كان سنّه آنذاك 31 سنة. وبما انّه كان رئيس البعثة العلمية والفنيّة لسنة 1885 بتونس، ونظرا لدقّة الفترة وحساسيّتها والحاجة الملحّة للدولة الحامية المنتصبة حديثا بالإيّالة إلى معلومات دقيقة عن البلاد والسكّان…، لا يستبعد أن يكون قد سُمح لهذا الطبيب العسكري “العالم” و”الباحث” باصطحاب زوجته وأبنائه بموجب ترخيص استثنائيّ مسلّم من السلطات العسكرية والمدنية بعد تنسيق ومشاورات بين باريس وتونس !

أمّا بقيّة الفرنسيّين الموجودين بالصّورة فهم ثلاثة عسكريّين: (الأوّل والسادس والسابع في الصفّ الأمامي من اليمين إلى اليسار) ومدنيّ: (الخامس في الصفّ الأمامي من اليمين إلى اليسار)، الذي على ما يبدو هو موظّف فرنسي سامٍ بالمراقبة المدنيّة بسوسة المحدثة في مارس 1885 أو من يمثّلها بالجهة.

وبالنسبة لبقيّة التونسيّين فهم تباعا: الثاني والثالث في الصفّ الأمامي (من اليمين إلى اليسار) وحسب الهيئة والهندام وتَمَوْقُعِهِمْ في الصّورة يبدو أنهما شيخ وخْليفة القلعة الكبرى أو العكس وهما السيّدان: محمّد بوقطّاية (شيخ القلعة بين 1881 و1892 وخْليفة القلعة محمد الشيحاوي الذي عوّض عبد القادر بن فرج بلطيفة ذو 75 عاما الذي عزل سنة 1881 بسبب رفضه تسليم الجنود الفارين من الثكنات ممّن التحقوا بمجموعة الساسي سويلم) يليهما: نفران من الصباحيّة “Spahis” كانا في خدمة الخْليفة (الحادي عشر والثاني عشر في الصفّ الأمامي من اليمين إلى اليسار) وأخيرا بقيّة الحضور من أعيان القرية ووجهائها.

وعموما فإنّ حضور الأشخاص في الصّور بقدر ما كان مكثفا فقد كان كذلك متنوعا: من مختلف الأعمار والأوساط والشرائح الاجتماعية والمهن…، من التونسيّين والفرنسيّين على حد سواء.

وإذا ما كان حضور العنصر النسائي محدودا للغاية باستثناء: إمرأة وحيدة (من المرجّح أ تكون زوجة الدكتور “روير” )، فإنّنا لم نسجّل حضورا لامرأة أو فتاة أو حتى طفلة من بين الأطفال بالقلعة. ويعزى ذلك غلى الطابع المحافظ للقرية وهيمنة العقليّة الذكوريّة على المجتمع القلعي والتونسي عامة آنذاك. وإذا ما استثنينا حضور الفتاة القلعيّة بالمدرسة للتعلّم، فإنّ غيابها عن الشأن العام قد تواصل إلى غاية مطلع الستينات.

- قراءة في اللّباس والهندام:

توحي ملامح الأشخاص الثلاثة البارزين في الصّورة الأولى أنّهم من العامّة. وحسب نوعيّة اللّباس الذي كان يرتدونه ومقارنة باللباس البارز في بقيّة صور البعثة العلمية بسائر أنحاء الإيّالة التونسيّة (بمدنها وخاصّة بقراها ومداشرها وأريافها) حيث نلاحظ ملابس بالية ومهترئة وأحيانا ممزقّة ومرقّعة…، يتّضح للناظر بما لا يدعو إلى الشكّ أنّه لباس محترم من الصنف اليومي وليس المناسباتي وأنّ أصحابه هم من العامّة و من الفئات الوسطى في أفضل الحالات وليسوا من وجهاء وأعيان القرية كما سيأتي بيانه حول الصّورة الثانية.

واستنادا للملابس التي كان يرتديها أعيان القلعة الكبرى في الصورة الثانية فإنّ المظهر الخارجي حسن عموما: لِحِيٌّ وشوارب محفوفة ومحلوقة لغالبيّتهم وشعر غير بارز موارٍ تحت الشاشيّة، إضافة إلى لباس أنيق ومحترم عموما، أقلّ ما يقال عنه كونه يجلب لأصحابه كل التقدير الاحترام.

وعلى غرار أعيان سائر قرى ومدن الإيّالة التونسية في مطلع الفترة الاستعماريّة، يرتدي أعيان القلعة الكبرى: البرنس الصّوفي الأبيض والكدرون الساحلي الصّوفي الأسود واللّحفة الساحليّة البيضاء والسروال العربي والبلوزة المشقوقة الساحليّة الشخماء (الرمادية) ذات الأزرار بالنسبة للباس الجسم، والشاشيّة التونسية التي تطوّقها الكشطة البيضاء بالنسبة لغطاء الرأس والبلغة والكُنْتْرَةْ بالنسبة لحذاء القدمين…، التي تعدّ من الملابس المميّزة لسكّان قرى الساحل التونسي.

وخلافا لمدينة سوسة، العاصمة الإدارية للجهة ومدينتي المنستير والمهديّة المجاورتين لها حيث ترتدي شريحة من أعيانها اللحفة والكَشْطَة الخضراء كشكل من أشكال التميّز الوظيفي: العلمي- الديني بالأساس، أي الانتماء إلى فئة الأشراف والعلماء ورجال الدين أو ما يعرف في أدبيّات الفترة الاستعمارية بأصحاب “العمامات الخُضر”، فإنّنا لا نجد اللّحفة ولا الكشطة الخضراء (على الأقلّ من خلال الصّورة) بالقلعة الكبرى، وهو ما يعني غياب هذه الفئة الاجتماعيّة وهذا التميّز بالمجتمع المحلّي.

وفي المقابل فإنّ الفوارق الاجتماعية تبدو واضحة للعيان من خلال الصّور الثلاث حيث بظهر بوضوح الأشخاص الميسورين في الصّورة الثانية (رقم 47) وبالجهة اليمنى للصّورة الثالثة (رقم 48).

وعموما ومن خلال المظهر الخارجي والهيأة والهندام… يتضح لنا أنّ هؤلاء الأعيان هم من كبار الملاّكين وموظّفي الدولة وأعوانها (من رجال المخزن)… بالأساس.

واستنادا للمظهر الخارجي والهيأة والهندام… دوما، فإنّ الأشخاص البارزين على الجهة اليسرى للصّورة الثالثة (رقم 48)، هم بلا شكّ من الفئات الوسطى وعامّة الناس بالقرية: ملاّكين وفلاحين وحرفيّين وتجّار صغار… وهو ما يوحي للناظر العادي بوجود تراتبية وتفاوت اجتماعي هامّ صلب المجتمع “القلعي” تحدّده حتما ملكيّة الزياتين والأراضي والعقارات بالقرية وظهيرها الشاسع الممتدّ إلى حدود النفيضة شمالا والقيروان غربا.

- ملامح الوجوه وقسماتها:

أ) التونسيّون:

من خلال الصّورة الأولى (رقم 46) يرتسم على وجوه الأشخاص البارزين فيها، أي العامّة شيء من الارتياح وخاصّة التباهي وهو شعور مبرّر لاتصال هؤلاء وربّما لأوّل مرّة بالآخر الأوروبي المتقدّم علميا وتقنيا… والحامل معه آلة عجيبة واكتشافا تقنيّا حديثا، هما آلة التصوير و الصّورة الفوتوغرافيّة !

أمّا بالنسبة للصورة الثانية (رقم 47) يبدو أنّ أعيان القلعة الكبرى في حالة أقلّ ما يقال فيها أنّها عاديّة. فلا ترتسم على محيّاهم ملامح الانشراح والسعادة بالحضور الفرنسي بينهم.

كما ترتسم على وجوه العامة والفئات الوسطى للمجمتع “القلعي” البارزين في الصّور الثلاث، بما في ذلك نفري الصبايحيّة بوضوح علامات الكآبة والحزن.

ويمكن تفسير ذلك بمرور مدّة زمنيّة قصيرة (أربع سنوات فحسب) على محنة المقاومة في صيف وخريف 1881 حيث كانت القلعة الكبرى من أهمّ جيوب المقاومة المسلّحة للاستعمار الفرنسي بالجهة بقيادة “باي الشعب” الساسي سويلم وعلي بن المبروك… وتعرّضت لقصف بالمدفعيّة من قبل بوارج الأسطول الفرنسي الرابضة بالساحل الشمالي لمدينة سوسة…، تسبّب في حرق البيوت والممتلكات ووفاة الكثير من سكانها وجرح الكثير أيضا وإجبار الأهالي على دفع خطايا وغرامات مالية وعينيّة مشطّة…[8].

وإذا ما استقبل مسؤولو القلعة الكبرى وأعيانها وعامّتها أعضاء البعثة الفرنسية ووفّروا لهم كل ظروف الراحة وأكرموا وفادتهم…، وخلافا للصّورة الأولى، التي على ما يبدو التقطت قبل حلول أعضاء البعثة وسط القرية وبعيدا عن عيون السلطة المحليّة، فإنّ الصّورتين الثانية و الثالثة تُوحيان لناظرَيْهِمَا بأنّ الاستقبال لم يكن يتجاوز الإطار البروتوكولي، فكان مجرّد تنفيذ للأوامر والتوصيات القادمة من مركز المراقبة المدنية وإدارة العمل بمدينة سوسة. كما يُوحِيَانِ بأنّ سكّان القلعة – مسؤولين و أعيانا بالخصوص وعامّة بدرجة أقلّ – كانوا بوعي تلقائي حذرين كل الحذر من مثل هذه الزيارات التي لا يرحّبون بها ولا يرون فيها إلاّ تكريسا للحضور الفرنسي بالجهة وبكامل البلاد التونسية عامة ! فماذا عن الطرف الفرنسي ؟

ب) الفرنسيّون:

خلافا لملامح التونسيّين، تُبرز الصّورتان الثانية والثالثة انشراحا وارتياحا في صفوف كامل أعضاء البعثة الفرنسيّة، من عسكريّين ومدنيّين (كهولا وأطفالا ونساءً). ويظهر ذلك بوضوح من خلال مؤشّرَيْنِ أساسيَيْنِ، أولهما قسمات وجه رئيس البعثة، الدكتور “روير” وزوجته وأبنائه وخاصّة مرافقه المدنيّ المسنّ ذي اللحية البيضاء (الرابع في الصفّ الأمامي من اليمن إلى اليسار) الذين تبدو عليهم جميعا ملامح السعادة والارتياح والرضا.

أمّا المؤشّر الثاني وهو الأهمّ حسب اعتقادنا فهو حرص الطرف الفرنسي على التقاط الصّورة الثانية لكامل أعضاء المجموعة تحت الرّاية الفرنسية الخفّاقة عاليا في سماء الساحة المواجهة لمقرّ الكْهَايَة. وفي المقابل لا نرى حضورا للرّاية التونسية، لا بجانب الرّاية الفرنسيّة ولا حتى تحتها أو بيد ممثّلي السلطة المحليّة: الخليفة أو الكاهية (نائب القايد في الهيكل الإداري الحسيني والمعتمد في النظام الإداري الجديد بتونس المستقلّة بموجب الأمر العليّ الصادر في 21 جوان 1956) و الشيخ أو حتى في الزيّ الرسمي لعَوْنَيْ الصبايحيّة الحَاضِرَيْنِ إلى جانبهما. وفي ذلك دليل واضح على حرص أعضاء الوفد الفرنسي ورئيسه تحديدا – رغم الطابع العلمي للبعثة – على إعطاء صبغة سياسيّة – رسمية للحضور الفرنسي بالجهة وبتونس عامة، عملا بالمبدأ السائد في فرنسا زمن الجمهورية الثالثة: “العِلْمُ في خدمة السياسة” أو بالأحرى “العِلْمُ في خدمة الاستعمار” !

خاتمة:

عموما يمكن القول في خاتمة هذه الدراسة أنّ الزيارة الرسمية التي أدّاها أعضاء البعثة العلميّة الفرنسيّة إلى القلعة الكبرى سنة 1885 برئاسة الدكتور “روير” ومرافقه الفوتوغرافي “هوبارت فافيي” من خلال صورتين نادرتين في بدايات عصر الصّورة بتونس ورغم خلفياتها السياسية المبطّنة، تبقى زيارة “استثنائية” في تاريخ القرية وسكّانها يمكن قراءتها من زوايا وبطرق مختلفة. لكن تبقى إمكانيّة إثراء المعلومات الواردة في دراستنا هذه دوما ممكنة، متى توفّرت لدينا تفاصيل أخرى عن أجواء هذه الزيارة، وصداها في الوسطَيْنِ الفرنسي والتونسي وخاصّة انطباعات رئيس البعثة نفسه، لتكتمل بذلك العلاقة بين الصّورة والنصّ ![9]

[1] انظر في الغرض دراسة الأستاذ الحبيب بلعيد، ” السينما بتونس خلال الفترة الاستعماريّة “، مجلّة روافد عدد: 4، 1998، المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، تونس ص ص 85-106. (باللغة الفرنسيّة):

BELAÏD (H.), « Aperçu sur le cinéma en Tunisie à l’époque coloniale », dans : Rawafid, n° : 4, 1998, ISHMN, Tunis, pp. 85-106.

[2] لمزيد التوسّع في سيمياء الصّورة “Sémiologie de l’image”، انظر خاصّة المراجع التالية باللغتين العربية والفرنسية:

– مارسال داسكال، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، ترجمة مجموعة من الأساتذة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1987.

– حنّون مبارك، دروس في السيميائيات، دار توبقال للنشر، الطبعة 1، الدار البيضاء، 1987.

– B. Cocula & C. Peyroutet, Sémantique de l’image, Delagrave, Paris, 1986.

Martine Joly, Introduction à l’analyse de l’image, Nathan Université, Collection 128, Paris, 1993.

– Laurent Gervereau, Voir, comprendre, analyser les images, La Découverte, 4 ème édition (revue et augmentée), Paris, 8 avril 2004, 198 pages.

[3] د. روير، ” الشريط الساحلي التونسي: الساحل وجهة صفاقس “، مجلّة الجغرافيا، باريس، سبتمبر 1883، ص ص 173-174 و 175.

Dr. Rouire, « Le Littoral tunisien, Le Sahel et le pays de Sfax », in Revue de Géographie, Paris, Septembre 1883, pp. 173-174 et 175.

[4] د. روير و هـ. فافيي، مهمّة علميّة وفنيّة بتونس، باريس 1886.(بالفرنسية):

Dr. Rouire (A.M.F.) & Vaffier (H.), Mission scientifique et artistique de Tunisie du

en 1885, Paris, 1886.

[5] من بين النصوص الجيّدة إن لم نقل الممتازة حول جهة الساحل نذكر النصّ الذي خصّه الدكتور “روير” لمرتفعات ورُبى الساحل الأوسط وتحديدا مرتفع الحرقوسيّة الواقع بين قَرْيَتَيْ بنبلة وبنّان المجاورتان للمدينة الرومانية القديمة “أوزيتا “Uzita” (قرية الداموس سابقا ثمّ منزل نور اليوم) الواقعة على مشارف الواد المالح.

[6] جاء في نصّ هاتين الجملتين ما يلي:

«… Sur leur flanc sont jetés les villages de Kalà- la-Grande et de Kouda, et plus loin dans le fond, derrière le rideau de verdure de l’oued Laya, le village de Kala-la-Petite…».

«… À gauche, mais à une distance plus considérable, se trouvent les villages de Kala-la-Grande et de Kouda, et à son embouchure celui d’Hammam-Sousa, à 4 kilomètres seulement de la ville… ». Cf. Dr. Rouire, « Le Littoral tunisien, Le Sahel et le pays de Sfax », dans Revue de Géographie, Paris, Septembre 1883, pp. 173-174 et 175.

[7] على سبيل الذكر تمّ نعيه من قبل الصّحفي والسياسي ورئيس جمعيّة الاقتصاد السياسي بين 1913 و 1922، “إيف قيو “Yves Guyot” في جلستها الاستثنائية التي انعقدت يوم السبت 05 ديسمبر 1917. نشرة جمعيّة الاقتصاد السياسي، عدد ديسمبر 1917، ص 164.

Nécrologie Docteur Rouire, dans Bulletin d’Economie Politique, Bureau de la Société (fin décembre 1917), année 1917, Paris 1917, p. 164.

[8] حول مقاومة القلعة الكبرى للاستعمار الفرنسي سنة 1881، انظر: ابراهيم بلقاسم، “ مشاركة جنود القلعة الكبرى في المقاومة المسلّحة للاستعمار الفرنسي “، مداخلة في أشغال الندوة العلميّة الثانية حول تاريخ القلعة الكبرى، 25- 27 أفريل 2014، من تنظيم جمعيّة علوم وتراث بالقلعة الكبرى، أشغال قيد الطبع. وعلي المحجوبي، انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، دار سراس للنشر، تونس 1986، ص ص 51-53.

* مداخلة تم القاؤها يوم الأحد 26 جانفي ضمن "ملتقى إحياء الذاكرة" الذي نظمته جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى بالتعاون مع جمعية الاتحاد الثقافي بسوسة.